Wer den letzten Blog des vergangenen Jahres gelesen hat, oder den zugehörigen Podcast gehört, konnte mit dem Lernforscher Kersten Reich, Autor von Büchern zur Nachhaltigkeit, darüber nachdenken, ob wir Menschen als Kollektiv lernfähig sind. Die Antwort auf diese Frage entscheidet letztlich über unsere Zukunft: Können wir unser Wissen in Handeln umsetzen und damit die großen Krisen meistern? Ist die Menschheit zukunftsfähig? Heute geht es weiter mit dem Thema Zukunft – nur eine Nummer kleiner.

Es geht darum, wie wir uns in Zukunft ernähren wollen und können. Es geht darum, wie wir mit den Tieren umgehen, die wir in unserer Obhut haben. Gemeint sind nicht die tierischen Freunde zuhause, sondern die sogenannten Nutztiere. Gemeint ist die Zukunft der Landwirtschaft.

Kommissionen

Gleich drei von zwei verschiedenen Bundesregierungen eingesetzte Kommissionen haben sich seit 2019 um die Zukunft der Landwirtschaft gekümmert. Los ging es mit dem von der damaligen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner eingesetzten »Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung«, besser bekannt unter dem Namen ihres Vorsitzenden und Moderators als »Borchert-Kommission«. Anfang 2020 übergab Jochen Borchert, ehemals selbst Landwirtschaftsminister mit CDU-Parteibuch, der damaligen Ministerin die Empfehlungen des Kompetenznetzwerks.

Damals hätte er beginnen können, der komplette Umbau der Tier-haltung in Deutschland – hin zu mehr Tierwohl. Erst forderte der Bundesrat die Bundesregierung auf, die Empfehlungen der Borchert-Kommission umzusetzen, dann die Verbände der Bauern, die Tierschutz- und Umweltverbände, schließlich der Bundestag.

Angela Merkel reagierte stattdessen mit der Berufung eines neuen Gremiums: der Zukunftskommission Landwirtschaft. Diese ZKL legte noch in der laufenden Legislaturperiode ihren Abschlussbericht vor. Darin übrigens eins zu eins übernommen die Empfehlungen der Borchert-Kommission zum Umbau der Tierhaltung.

Was zunächst wie ein neuer Fall von Prokrastination aussah, also von Aufschieberitis, hatte jetzt plötzlich noch mehr Schwung. Das hatte auch mit der Person des Vorsitzenden und Moderators der Kommission zu tun., so sagen es die ZKL-Mitglieder, mit denen ich im Laufe der Zeit und dann noch einmal für diese Kolumne gesprochen habe.

Persönlichkeiten

Angela Merkel hatte Peter Strohschneider zum Vorsitzenden der Zukunftskommission Landwirtschaft gemacht. Am 6. Juli 2021, nach über hundert Kommissionssitzungen, stellte er dann der Bundeskanzlerin die Ergebnisse vor.

Peter Strohschneider war schon vieles in seinem Leben: Professor für germanistische Mediävistik, also Mittelalterforscher, Vorsitzender des Wissenschaftsrates und Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Aber eine Landwirtschaftskommission hatte er noch nicht geleitet. Dennoch war genau er als Vorsitzender und Moderator offensichtlich die richtige Wahl.

»Die Aufgabe der Kommission bestand darin, zu einer Versachlichung der Diskussion in der Agrarumweltpolitik zu kommen«, sagte Peter Strohschneider bei der Vorstellung der Arbeitsergebnisse. Und das sei ihr gelungen. Die Kommission habe eine Kultur der sachlichen Diskussion und des gegenseitigen Vertrauens entwickelt. »Etwas, von dem nicht wenige von uns meinen und hoffen, das könnte, das sollte über den Tag hinaus tragen.«

Was ihr Vorsitzender da in zwei Sätzen beschreibt, ist aufgrund des besonderen Designs der Kommission mehr als ungewöhnlich. Denn in der Zukunftskommission Landwirtschaft sitzen zum ersten Mal alle Akteure an einem Tisch, die mit eben dieser Landwirtschaft zu tun haben, und das in einem gesellschaftspolitisch weiten Sinn. Da sitzen neben den Vertreterinnen und Vertretern der konventionell und ökologisch wirtschaftenden Bäuerinnen und Bauern auch die der Lebensmittelindustrie, des Handels und der Verbraucherverbände, die Umweltverbände und der Tierschutz; und dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in den Bereichen Umwelt und Landwirtschaft forschen. Also alle die, die sich im gesellschaftspolitischen und vor allem medialen Alltag außerhalb der Kommission üblicherweise streiten und unversöhnlich gegenüberstehen.

Peter Strohschneider gibt all diesen Kommissionsmitgliedern am Anfang einen Satz mit auf den Weg, der die Haltung der meisten bis heute bestimmt: Wenn Sie jetzt denen von der anderen Seite begegnen, dann sollten Sie zuerst einmal versuchen zu denken: Der oder die Andere könnte Recht haben mit seiner oder ihrer ganz und gar gegensätzlichen Auffassung.

Ringen um Lösungen

Noch einen bemerkenswerten Satz hat Peter Strohschneider damals bei der Übergabe der Empfehlungen der Zukunftskommission an die Kanzlerin gesagt: Obwohl die Empfehlungen im Konsens und einstimmig beschlossen wurden, seien natürlich nicht alle Interessengegensätze und Zielkonflikte beseitigt. Aber einen Ausgleich dieser Gegensätze haben die Teilnehmer im sachlichen Gespräch erarbeitet, einen gemeinsam getragenen Kompromiss. »Und das ist ja nun einmal die Logik von offener Gesellschaft und konstitutioneller Demokratie: das sachliche Gespräch und der Kompromiss.«

Was für ein schöner, klarer Satz, der da noch 2021 gelassen ausgesprochen werden konnte. Wie weit uns die kurze Zeitspanne seit damals von dieser Konstitution unserer Gesellschaft entfernt hat.

Andererseits hat die zweite Auflage der Zukunftskommission Landwirtschaft noch bis November vergangenen Jahres gearbeitet und ein neuerliches Endergebnis vorgelegt, das die Empfehlungen der ersten Kommission bestätigt und erweitert.

»Das Bemerkenswerte an diesen Kommissionen ist, wie lange Menschen mit einem gewaltigen Sachverstand und Erfahrungen auf diesem Gebiet miteinander um Lösungen gerungen haben«, sagt Tina Andres, die Vorstandsvorsitzende des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Sie hat ihren Vorgänger im Amt, den Biolandwirt Felix Prinz zu Löwenstein in der Arbeit der Zukunftskommission 2.0 abgelöst. So nennen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die zweite ZKL in der Regierungszeit der Ampel.

Mehrfach sei die Kommissionsarbeit kurz vor dem Scheitern gewesen, sagt Tina Andres, »aber der Wunsch, die alten Strukturen aufzubohren und etwas Neues zu wagen, war extrem groß und hat alle am Tisch gehalten.« Dafür hätten sie sich dann auch »in Kompromisse gewagt«, die sie aus der reinen Sicht ihrer Verbände niemals eingegangen wären. »Alle haben Kröten geschluckt in diesem Prozess. Und das ist eigentlich ja auch das, was wir brauchen, um tragfähige Politik in Zeiten großer Herausforderungen hinzubekommen.«

Was dazu auch gehört, ist, danach auch zum gemeinsam verabschiedeten Arbeitsergebnis zu stehen, sagt Xenia Brand. Die Geschäftsführerin der AbL, der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, ist auch in der zweiten ZKL dazu gekommen. Die Personen wechseln schon mal, aber das erarbeitete Vertrauen zwischen den Verbandsvertreterinnen und -vertretern bleibt offenbar bestehen.

Auch im Ergebnisbericht der zweiten ZKL habe keiner der beteiligten Verbände seine Positionen eins zu eins durchgebracht. »Aber wir haben da alle die Hand gehoben und zugestimmt, und dazu stehe ich jetzt auch. Damit stehe ich auch zu den Teilen des Papiers, die mir als Verbandsvertreterin nicht so gut schmecken.«

Role Model

Ist es nicht seltsam, dass ausgerechnet die Landwirtschaft, einer der in den letzten Jahren am heißesten umkämpften gesellschaftlichen Bereiche, für gesellschaftliche Zusammenarbeit steht – über alle Gräben hinweg. Obwohl die Arbeit der drei Kommissionen der letzten Jahre sich in realer Politikgestaltung nicht niedergeschlagen hat.

Umso mehr könnte die Zusammensetzung, der Auftrag und die Arbeitsweise der Zukunftskommission Landwirtschaft als Role Model künftiger Entscheidungsprozesse dienen. Das hofft auch Olaf Bandt, der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz, der von Anfang an in der ZKL mitgearbeitet hat.

Die Idee trägt, ganz verschiedene gesellschaftlich Gruppierungen zu einem Thema zusammenzubringen, um gemeinsame Lösungen für die anstehenden Problem zu finden, sagt Olaf Bandt, vor allem, wenn das mit der Strohschneider’schen Vorgabe geschieht: Geh davon aus, der Andere könnte Recht haben! »Und wenn das kraftvoll von der Politik auch abgefragt und unterstützt wird, dann kann das Modell solcher Kommissionen eine tatsächliche Wirkung auf Gesellschaft und Politik haben.«

Olaf Bandt traf ich auf der Grünen Woche im Januar 2025, nachdem sowohl die Borchert-Kommission, als auch die erste und die zweite ZKL Geschichte waren; letztlich gescheitert an der Umsetzung ihrer Empfehlungen. Dennoch wurde auf der Grünen Woche noch einmal auf einem Podium mit ehemaligen Kommissionsmitgliedern über die eigentlich gescheiterten Zukunftskommissionen und deren dann doch mögliche Wirkung in eben jene Zukunft hinein diskutiert.

Vielleicht hat diese Zukunft auch längst begonnen, denn die Konstruktion, die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der deutschen Landwirtschaftskommissionen sind bereits zum Vorbild geworden – in Brüssel. Dort fand im vergangenen Jahr der »Strategische Dialog zur Zukunft der EU-Landwirtschaft« statt. Im September stellte die alte und neue Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Ergebnisse vor – zusammen mit einem alten Bekannten: Peter Strohschneider. Der Deutsche leitete auch den Dialog in Brüssel.

Und die Kommissionspräsidentin schrieb ihrem neuen Landwirtschaftskommissar in das sogenannte Mandatsschreiben, dass er die Ergebnisse des Strategischen Dialogs zu berücksichtigen habe. Nun ja, sagt Xenia Brand dazu, das ist mehr als im Koalitionsvertrag der Ampel stand, aber »zu berücksichtigen« sei nun auch nicht gerade das Gebot der Umsetzung.

Gescheitert

Wie kam es eigentlich, dass Bundesrat und Bundestag die Regierung aufforderten, die Ergebnisse schon der Borchert-Kommission umzusetzen, und dann jahrelang nichts geschah? Wie kam es, dass die Zukunftskommission Landwirtschaft gefeiert wurde und dann wieder nichts geschah?

Auf die Vorstellung ihrer Ergebnisse folgten die Wahlen und der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der sowohl das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung als auch die ZKL darum bat, ihre Arbeit fortzusetzen.

Und dann? Dann sind letztlich alle drei Kommissionen gescheitert. Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung beendete seine Arbeit im August 2023. Begründung: Mangelnde politische Unterstützung für die Umsetzung der Empfehlungen.

Sind es also gar nicht die Kommissionen, die gescheitert sind, ist es die Politik? Ein eindeutiges Ja kommt von Tina Andres: Die Politik habe sich in Gräben verschanzt, »sie belauert einander, in höchstem Maße misstrauisch. In der Zeit der Ampel-Koalition war das sehr spürbar.« Auch die Frustration einzelner Abgeordneter sei sehr spürbar gewesen darüber, dass Kompromisse eben nicht möglich waren. »Wir alle wissen, wer daran einen Hauptanteil hatte«, sagt sie, aus ihrer Sicht sei das »ein zutiefst undemokratisches, empörendes Verhalten. Ich kann das nach wie vor nicht verzeihen!«

Tina Andres ist hörbar desillusioniert und auch wütend. Was man ihr nicht verdenken kann, lagen doch insbesondere die Vorschläge der Borchert-Kommission seit 2020 auf dem Tisch. Inklusive eines fertig ausgearbeiteten Tierwohl-Konzepts und eines Finanzierungsvorschlags. Dann kürte die Ampel zwei Grüne als Ministerin und Minister im Umwelt- und im Landwirtschaftsministerium. Wer sollte denn den Umbau der Tierhaltung umsetzen, wenn nicht die?

»Die grünen Minister hätten es machen müssen«, sagt Tina Andres. Aber sie konnten nicht. Es scheiterte – na klar – an der Finanzierung. Und was hat Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister dann tatsächlich gemacht? Er hat neben das Tierwohllabel des Lebensmitteleinzelhandels ein weiteres gestellt. Dieses staatliche Label gilt einstweilen aber nur für Mastschweine. Zu mehr hat es nicht gereicht.

Neuer Arbeitsauftrag

Hans Foldenauer, der Sprecher des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter, der auch auf der Grünen Woche mitdiskutierte über die ZKL, sich das Scheitern auch ein wenig selbst anrechnet. Das sei ein Versäumnis der Politik, ja klar, aber eben auch eines der Kommissionsmitglieder. »Weil wir vielleicht zu still waren und nicht gefragt haben: Wann packt ihr das jetzt an.« Und nicht nur nachfragen hätten sie sollen, sondern das Anpacken mit Nachdruck fordern. »Ins Ministerium gehen und sagen: Schau her, da gibt es ein Papier mit Lösungsvorschlägen. Jetzt pack es endlich aus und beschäftige dich damit! Wir haben das nicht gemacht, damit es in der Schublade liegt.«

Kommissionskollege Olaf Bandt vom BUND nimmt es als Arbeitsauftrag: »Daraus müssen wir lernen, dass es nicht reicht, ein schönes Papier zu schreiben und zu Kompromissen zu kommen, sondern dass wir uns in diesen Bündnissen auch gemeinsam für die Umsetzung einsetzen müssen.« Die Arbeit fange dann noch einmal neu an, wenn der Auftrag der Kommission erfüllt sei. »Dann muss man in die zuständigen Ministerien gehen und dafür kämpfen, dass es tatsächlich umgesetzt wird, und auch nicht zulassen, dass die sich aus der Verantwortung stehlen.«

Xenia Brand von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft hat da ein ganz konkretes Vorhaben für die nächste Zeit. »Dieses Mal müssen wir dafür sorgen, dass eine Vereinbarung zu beiden Zukunftskommissionen und zur Borchert-Kommission im nächsten Koalitionsvertrag steht. Wenn das gelingt, wären die Chancen auf Umsetzung nicht so schlecht.«

Das war bei den letzten Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene nicht gelungen. Im Koalitionsvertrag der Ampel wurde keine der Zukunftskommissionen der Landwirtschaft auch nur erwähnt. Aber wahrscheinlich war das auch kein allzu großes Versäumnis. Heute wissen wir, dass auch ein von den Koalitionären festgeschriebenes Vorhaben höchstwahrscheinlich nicht umgesetzt worden wäre.

Preisfrage

»Dem bestehenden Agrar- und Ernährungssystem sind beachtenswerte (…) negative externe Kosten zuzurechnen«, schreibt die Zukunftskommission Landwirtschaft in ihrem ersten Ergebnisbericht von 2021. »Neben dem Tierwohl betreffen diese (negativen Kosten) insbesondere die Bereiche Klima, Biodiversität und Nährstoffausträge ins Grund- und Oberflächenwasser.« Die ZKL beziffert die Kosten, die die Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland verursacht, aber nicht trägt, mit neunzig Milliarden Euro – im Jahr.

Würden wir die Schäden, die unser Ernährungssystem nur in Deutschland verursacht, beim Einkaufen mitbezahlen, so würden die Preise für Lebensmittel deutlich steigen. Und das in ganz unterschiedlichem Maße. Nach einer von der ZKL in ihren Abschlussbericht eingearbeiteten Studie wären das bei ökologisch erzeugten pflanzlichen Lebensmitteln sechs Prozent Teuerung, bei konventionell erzeugten tierischen Lebensmitteln 146 Prozent.

Diese Studie ist unter den beteiligten Verbänden und Wissenschaftlern unstrittig, sonst würden die Zahlen nicht im Abschlussbericht stehen.

Das also kostet uns die Art, wie wir derzeit Lebensmittel herstellen, tatsächlich. Und die ZKL ergänzt: »Nicht enthalten sind in diesen Berechnungen Kosten im Sozial- und Gesundheitssystem, die unter anderem durch Fehl- und Mangelernährung und deren gesundheitliche Folgen (zum Beispiel Adipositas) verursacht werden.«

Aber selbst, wenn wir die Sozial- und Gesundheitskosten weglassen: Was wäre wohl los in diesem Land, wenn zum Beispiel das Kilo Schweineschnitzel beim Discounter nicht mehr 7,49 Euro kosten würde, sondern 18,43 Euro? Ob unser scheinbar wichtigstes Problem dann immer noch die Migration wäre?

Wäre es dann vielleicht wieder wie direkt nach dem Beginn des jüngsten Ukraine-Krieges? Wären es dann wieder die Lebensmittelpreise und die durch sie mitverursachte Inflation, die die meisten Menschen umtreibt? Das möchte wohl kein Politiker und keine Politikerin riskieren. Schon deshalb wird es so bleiben, dass wir an der Kasse im Supermarkt die tatsächlichen Kosten unserer Lebensmittel weiterhin nicht bezahlen müssen. Die werden weiterhin auf die Steuerzahler und vor allem auf die zukünftigen Generationen umgelegt.

Agrarwende

Wir waren ja schon mal weiter in Sachen Agrarwende. Wir bemerken das daran, dass schon dieses Wort – Agrarwende – wie aus der Zeit gefallen klingt. War da was? Ja, da war mal was! Und zwar etwas, was der Mehrheit der Bevölkerung wichtig war. Agrarwende, Tierwohl – das waren gesellschaftspolitisch wichtige Themen. Und – kommen die wieder, sprechen wir demnächst wieder über unsere Ernährung, über unseren Umgang mit den Tieren, mit der Landschaft, der Natur?

»Das wird die Zeit weisen«, sagt Tina Andres – und meint die Ergebnisse der nächsten Bundestagswahl und die politischen Konstellationen danach. Die Transformation der Landwirtschaft hin zur Nachhaltigkeit, die eigentlich im Gange schien, habe der Ukraine-Krieg mit seinen Auswirkungen bei Versorgungssicherheit und Lebensmittelpreisen ins Stocken gebracht. »Plötzlich schrien alle nur noch: Produzieren, produzieren, produzieren! Um die Lebensmittelpreise weiterhin künstlich niedrig zu halten, ohne an der Art unserer Produktion etwas zu verändern.«

Rollback in der Agrardiskussion und gesellschaftliche Verschiebung nach rechts, das seien keine guten Voraussetzungen für Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit. »Das wird eine sehr harte Strecke in den nächsten Jahren – für alle, die sich für Veränderung einsetzen.« Hilfreich sei dabei immerhin, dass zwischen Landwirtschaft und Umweltverbänden eine neue Gesprächskultur entstanden ist.

Was die neue Gesprächskultur zwischen den Verbänden aus der Landwirtschaft und den Umwelt- und Verbraucherorganisationen wohl bewirken kann, um das ganz böse Erwachen zu verhindern? Das trifft uns dann, wenn wir nichts tun und einfach weitermachen wie bisher. Dann, wenn die Klimakrise immer gnadenloser zuschlägt und wir uns nicht um die Resilienz, also Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft, des Ernährungssektors, gekümmert haben.

Xenia Brand rekurriert da noch einmal auf die Arbeitsergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft. »Der Umbruch steht uns ja sowieso bevor«, sagt sie: »Nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in der ganzen Gesellschaft.« In Zeiten wie dieser zu behaupten, dass alles weitergeht wie bisher, das sei schlicht naiv.

Die ZKL habe den Weg aufgezeigt, wie die Landwirtschaft transformiert werden könne. Sie hat gesagt: »Ja, die Landwirtschaft muss sich verändern. Wir müssen mehr tun für den Klimaschutz und das Tierwohl, aber die Bäuerinnen und Bauern müssen davon wirtschaftlich profitieren, sie dürfen nicht Verlierer dieser Veränderungen sein. Wenn man Umweltleistungen oder Gemeinwohlleistungen erbringt als Betrieb, dann müssen die Zahlungen nicht nur kompensieren, dass man weniger erntet, sondern sie müssen eine Anreizkomponente haben. Das heißt, man muss damit richtig Geld verdienen können.«

Es sind die landwirtschaftlichen Betriebe, die unsere Kulturlandschaften bewahren können, wenn wir als Gesellschaft das wollen und dafür auch bezahlen. Die von Xenia Brand erwähnten Zahlungen aus der GAP, der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union, sollen deshalb umgebaut werden. Geld aus Brüssel soll es dann geben, wenn die Bäuerinnen und Bauern gute Arbeit leisten für den Erhalt der Ökosysteme, der Landschaft, der Biodiversität, und für den Klimaschutz.

Das bedeutet aber auch, dass dieses Geld aus Brüssel nicht mehr dazu herhalten kann, die Lebensmittelpreise zu drücken, indem alle Bauern via Flächenprämie ein Zusatzgehalt bekommen. Wobei das bekannte Teufel-Prinzip gilt, der ja bekanntlich immer auf den größten Haufen scheißt: Wer viel Land hat, bekommt auch viel Subvention. An diesem Prinzip wird in Brüssel gesägt – zugunsten der Bezahlung von ökologischen Dienstleistungen der Landwirtschaft. Und das heißt auch: die Lebensmittelpreise werden wohl nicht wieder dauerhaft sinken.

Ignoranz

Was jetzt in Brüssel auf keinen Fall passieren darf, sagt Xenia Brand: Das Gleiche wie in Deutschland. Dass die Politik auch dort die Mitglieder des »Strategischen Dialogs zur Zukunft der EU-Landwirtschaft« beklatschen und dann die Empfehlungen in der Schublade versenken. »Wenn man eines aus der Geschichte der Borchert-Kommission und der ZKL lernen kann, dann ist es das: Wenn sich Leute so zusammensetzen und diese Prozesse durchmachen, dann darf man das danach nicht politisch ignorieren.«

Ignoranz für zukunftsfähige Politik sollte ein deutsches Phänomen bleiben, hoffen die deutschen Mitglieder der Zukunftskommissionen, die hierzulande keine Zukunft hatten und ignoriert wurden. Wobei auch das ja nicht so bleiben muss, falls wir uns dann doch irgendwann darauf besinnen, dass unser täglich‘ Brot nicht aus Populismus gebacken wird.

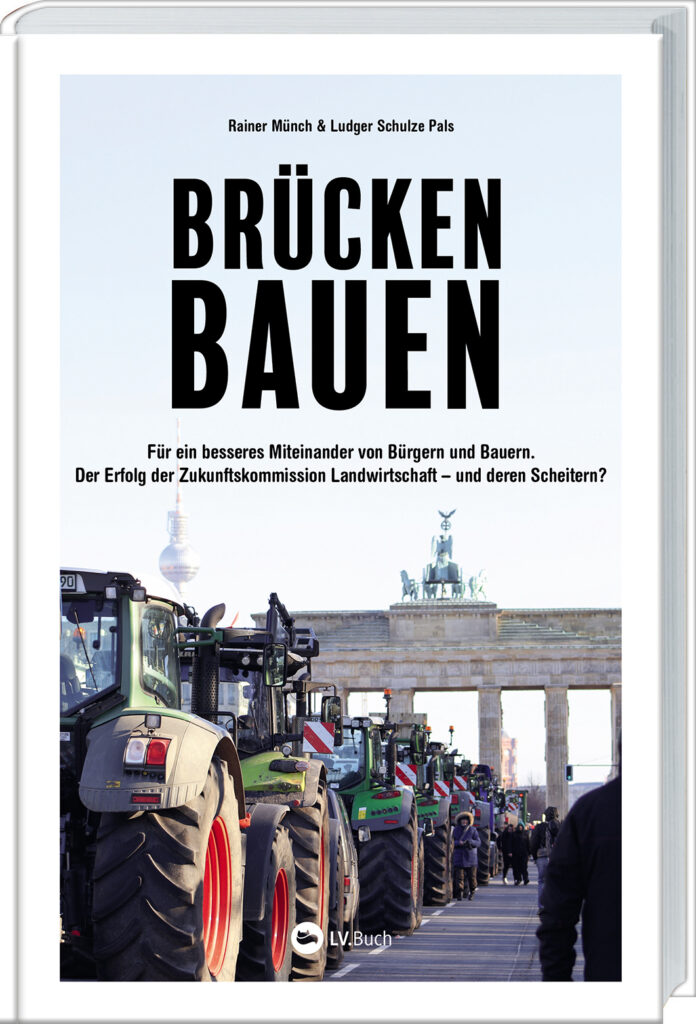

Übrigens ist gerade ein Buch zu Geschichte und Hintergründen der ZKL erschienen. »Brücken bauen« heißt es und handelt vom «Erfolg der Zukunftskommission Landwirtschaft und deren Scheitern?« Ja, der Untertitel ist am Ende mit einem Fragezeichen versehen. Autoren und Verlag dürften die journalistische Regel kennen, dass auf das rhetorische Fragezeichen in einer Überschrift die Antwort meist Nein lautet. Also: Nein, die ZKL ist nicht gescheitert. Sie haben noch Hoffnung.

Die beiden Autoren, der Agrarjournalist Rainer Münch und Ludger Schulze Pals, einer der Geschäftsführer des Landwirtschaftsverlags, fassen am Ende ihres Buches die Erfahrungen der deutschen Landwirtschaftskommissionen in elf goldenen Regeln zusammen, die es einzuhalten gelte, wenn solche Vorhaben in Zukunft erfolgreich sein sollen.

Die letzte dieser Regeln sagt, woran die drei deutschen Versuche gescheitert sind: Wer dort mitarbeite, und generell alle Bürgerinnen und Bürger, müssten darauf vertrauen können, dass die Politik wirklich Ergebnisse annehmen könne und umsetzen wolle. Fazit: »Dieses ehrliche Bekenntnis und dieser echte Umsetzungswille ist für die Glaubwürdigkeit der Politik, die solche Kommissionen ins Leben ruft, unabdingbar.«

Die deutsche Politik hat diese Latte gerissen, ja sie hat sie vielleicht nie auch nur auflegen wollen, um darüber zu springen. Die EU-Kommission könnte es jetzt besser machen; dann käme die in Deutschland vorgedachte Agrarwende aus Brüssel nach Berlin zurück.